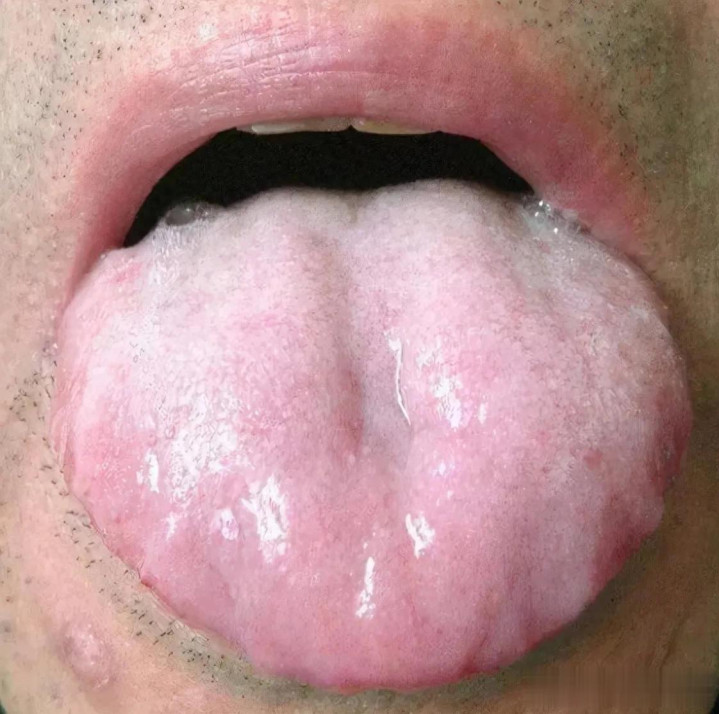

“舌头又胖又大,边缘全是齿痕,像被牙齿啃过”“舌苔白乎乎的,滑溜溜的像一层黏液”“吃了附子理中丸、参苓白术散,还是没胃口、大便稀”……很多人觉得这种舌象是“脾虚”,拼命补脾胃,结果越补越胀,齿痕一点没消。其实,白滑齿痕舌不只是脾虚,更可能是“湿浊困住了脾胃”,就像“地里积水太多,庄稼烂根”,光施肥(补脾胃)没用,得先“排水”。

一、先分清:你的齿痕舌是“湿重”还是“单纯脾虚”?

同样是齿痕舌,调理方向天差地别,看这2点就能区分:

- 单纯脾虚:舌头胖大但不“水汪汪”,舌苔薄白,平时主要是累、没力气,吃点东西就腹胀,但不觉得身体发沉。这种情况吃参苓白术散、山药粥会有效。

- 湿浊困脾:舌头又胖又滑,像“泡在水里”,舌苔白厚滑腻(早上起来更明显),平时不仅累,还觉得身体发沉(像裹了湿毛巾),大便黏马桶(冲不干净),喝凉水会肚子不舒服,但喝热水又觉得胀。这种情况光补脾胃,只会让湿浊越堆越多,齿痕更明显。

简单说:单纯脾虚是“土壤贫瘠”,湿浊困脾是“土壤积水+贫瘠”,得先排水,再施肥。

二、湿浊困脾的“白滑齿痕舌”,用这2步调理,比补药管用

就像处理积水的农田,先挖沟排水,再松土施肥,才能让脾胃“活”过来:

第一步:用“廉价药”给湿浊找“出口”(1周)

湿浊的“出口”在小便和大便,选能“利湿又不伤人”的药,比如:

- 藿香正气丸(或滴丸):适合夏天吹空调后、吃了凉的,舌头突然变胖、苔白滑,还伴有恶心、头重的人。里面的藿香、紫苏能“打开毛孔和肠道”,把湿浊通过出汗、大便排出去,就像给积水的农田“开临时排水沟”。每天3次,每次6克,吃3-5天,舌苔会变薄,身体发沉的感觉减轻。

- 平胃散:适合长期舌头白滑、齿痕明显,大便黏、肚子胀,尤其吃了油腻更严重的人。苍术、厚朴能“燥湿”(把黏腻的湿浊变干),陈皮、甘草能理气,就像“给农田挖深沟,把积水引走”。每天2次,每次6克,温水送服(饭后吃,减少刺激),坚持1周,舌苔会从“滑腻”变“干爽”。

注意:这两种药都是“排水工具”,不能长期吃(最多1周),湿浊排得差不多了(舌苔变薄、大便不黏了)就停,以免伤脾胃阳气。

第二步:用“温和食疗”补脾胃,巩固效果(2-4周)

湿浊排得差不多了,再用“不助湿”的方式补脾胃,比如:

- 炒薏米茯苓粥:炒薏米(生薏米太寒,炒至微黄)30克、茯苓15克、小米50克,煮成粥。炒薏米能利湿但不伤人,茯苓能“吸附”剩余湿气,小米补脾胃,三者搭配像“给农田松土+少量施肥”,既补又不生湿。每天早上喝1碗,坚持2周,舌头会慢慢变瘦,齿痕变浅。

- 姜枣陈皮茶:生姜2片(去皮,别太多)、红枣2颗(掰开)、陈皮3克,煮水喝(别加糖)。生姜能“温化”剩余的湿浊,陈皮理气防腹胀,红枣补气血但不黏腻,适合湿浊减轻后(舌苔不滑了),用来巩固,避免湿浊反复。

三、出现这些信号,说明湿浊在减少,齿痕会慢慢消

做好第一步后,身体会给你“好转信号”,这时再补脾胃更有效:

1. 舌头“缩水”:早上起来舌头不那么“水汪汪”了,齿痕边缘变浅,舌苔从白厚滑变成薄白。

2. 身体“变轻”:早上起床不觉得头重了,走路时腿不发沉,穿衣服时感觉“身体没那么臃肿”。

3. 大便“成型”:大便不再黏马桶,冲1-2次就能干净,肚子胀的感觉减轻。

如果用了1周,舌头还是白滑、身体发沉,可能是药选错了(比如用了生薏米、寒性药),换成平胃散试试,同时别吃西瓜、梨、冰饮(会加重湿浊)。

四、这3个“伤脾胃、生湿浊”的习惯,比少吃一顿饭还害人

- 别“久坐+吃撑”:久坐让气血瘀在腹部,吃撑让脾胃“罢工”,两者结合,湿浊最容易堆积(很多上班族的齿痕舌都和这个有关)。每坐1小时起身活动5分钟,吃饭吃到“七分饱”(觉得还能吃,但不饿了)。

- 别用“喝热水”治一切:湿浊困脾的人喝太多热水,会像“给积水的农田浇热水”,让湿浊更黏腻,肚子更胀。可以喝温的生姜陈皮水,别喝烫水、大量喝热水。

- 别“盲目吃补药/药膳”:看到齿痕舌就炖鸡汤、吃阿胶、喝黄芪水,会让湿浊“裹着补药”在体内乱窜,加重舌胖、腹胀(比如黄芪水适合单纯脾虚,不适合湿浊重的人)。

白滑齿痕舌的调理关键是“先祛湿浊,再补脾胃”,就像处理积水的庄稼地,排水永远比施肥急。用藿香正气丸、平胃散这类“廉价药”排湿,再用炒薏米茯苓粥补脾胃,比贵的补药更对症。记住,脾胃怕“堵”不怕“虚”,湿浊排干净了,哪怕只吃小米粥,舌头也会慢慢变正常——毕竟,脾胃通畅了,才能“吃嘛嘛香”。